J'ai lu un article sur un des mes blogs préférés (il y en a 3 que je lis très régulièrement et celui-là est sans doute mon blog préféré-préféré entre tous, bref) qui, étant écrit à la troisième personne, mettait en scène la situation suivante : un type, mettons F et appelons le François (enfin "appelons-le"... il s'appelle déjà comme ça dans l'article), est laissé en plan par son rancart, une fille par ailleurs plutôt moche, appelons-la FM, et François pense : je tape déjà dans le bas du tableau mais même en faisant ça je n'arrive pas à conclure.

Laissons de côté l'article entant que tel pour nous concentrer sur les faits, qui sont somme toute très communs, et doivent se produire chaque jour dans la vie de dieu seul sait combien de personnes.

On va donc prendre cette histoire comme un cas abstrait sorti de nulle part et moi, évidemment dans ce schéma là, je m'identifie sans mal à FM. Cela m'inspire principalement deux remarques.

La première c'est qu'il faudrait peut-être songer mettre à mal, un de ces jours, l'idée selon laquelle les filles moches n'ont pas le droit de "faire des scrupules", parce que c'est déjà tellement une immense faveur qu'on leur fait de daigner les regarder que se refuser équivaudrait à un péché d'orgueil, limite si on ne pourrait pas rétorquer à celles qui s'obstinent malgré tout "non mais pour qui tu te prends, au juste, sale truie, à faire des manières comme ça, hein ?". Sous entendu t'es tellement moche que ça t'enlève le droit d'avoir le choix.

Deuxième remarque, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas imaginer trente secondes les choses sous un autre angle : dans l'article François pense, peut-être à juste titre du reste, que FM le laisse en plan comme persuadée que "ce gars n'est pas assez bien pour moi, je vaux mieux, je veux mieux" fameux pêché d'orgueil évoqué tout à l'heure, par opposition à F qui aurait sur elle un jugement parfaitement objectif; or, admettons qu'en fait FM soit on ne peut plus lucide sur ses qualités physiques mais aussi sur ce qui est entrain de se passer. À savoir F qui la méprise, qui pense en la voyant "décidément je vise quand même très bas mais c'est mon seul moyen d'attraper quelque chose", limite si le type est pas assis en face d'elle les yeux fermés et le nez bouché, mais elle, elle devrait passer outre cette humiliation, le glauque manifeste de la situation et dire "ok, j'accepte d'être une sous-merde, allons-y". Si on voit les choses comme ça je trouve qu'indépendamment même de ce qu'est françois, son attitude justifie qu'elle le laisse en plan.

Néanmoins je perçois aussi bien la logique du raisonnement de F et même comment le justifier par pragmatisme, mais je suis toujours aussi étonnée de voir à quel point la laideur physique peut aujourd'hui (et peut-être de tout temps d'ailleurs, mais sans doute encore plus aujourd'hui) nous ôter dans l'esprit de ceux qui nous font face tout droit d'une part à l'auto-détermination, d'autre part à la lucidité, sur soi comme sur les autres.

À part ça c'est une des mes chansons favorites de Daho et je suis présentement abattue, d'abord par un rhume plus pugnace qu'Ebola puis par l'accablement dû au fait d'être restée à Paris pendant les vacances alors je mourrais d'envie de rentrer. J'en suis réduite à écouter Charles Rocchi, fébrile, alors que je devrais travailler ou au moins lire des livres pour la fac. On en est là.

jeudi 30 octobre 2014

mardi 30 septembre 2014

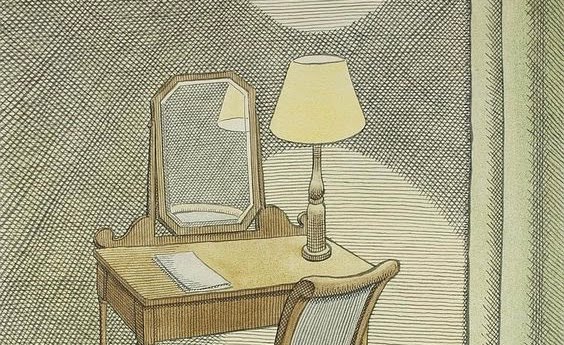

Le Salon aux Trois Lampes, Rue Saint-FlorentinEdouard Vuillard(Musée d’Orsay, Salle 54)

Le sujet de cette toile d’Edouard Vuillard peinte en 1899 est assez banal : un salon, éclairé par trois lampes, où une femme (Misia Edwards en l’occurrence) est penchée sur son bureau tandis que son mari lit un livre à l’autre bout de la pièce; entre eux, un ami du couple se balance sur un rocking-chair.

Cependant le sentiment de familiarité que devrait légitimement nous inspirer l’ordinaire de cette scène cède, dans un premier temps, devant une impression poignante d’étrangeté : quelque chose ne va pas, il y a trop de meubles, d’objets, de tapisserie et de couleurs. L’atmosphère est saturée, presque irrespirable, si bien que l’on se trouve face à cette toile comme confronté à une phrase trop longue dont le sens, à l’origine pourtant évident, aurait fini par se perdre dans un déluge de mots. Ici l’aspect concret de ce que l’on voit menace toujours de s’évanouir dans la plus parfaite abstraction, comme si les humains et les objets pouvaient se dissoudre dans un tourbillon de taches colorées.

Ce trouble est augmenté par l’indistinction, d’ailleurs assez caractéristique chez Vuillard, des êtres et des choses, l’impression que la matière du décor est identique à celle des corps et que si les premiers ont l’air un peu figés les seconds sont susceptibles de se mettre à bouger : si le cou de Misia Edwards est un peu raide le rocking-chair nous semble sur le point de basculer.

Il nous faut donc un certain moment d’adaptation avant de percevoir le quotidien derrière l’étrange, pour comprendre avec quelle exactitude Vuillard est parvenu à saisir et retranscrire le calme des dimanches trop longs, ce moment où la présence des autres, y compris quand ils sont nos invités, nous est devenue si naturelle que l’on se sent libre de se consacrer à une occupation qui ne les concerne pas : c’est la posture relâchée de l’ami au centre du tableau, son regard vide et sa tête qui, sans le soutien de sa main, ne manquerait pas de s’écrouler. S’il se permet une telle attitude, c’est sans doute qu’il a conscience de n’être pas vu par les autres et, de fait : le mari est absorbé par sa lecture, Misia Edwards a la tête baissée.

Je ne connais rien du caractère d’Edouard Vuillard et je projette peut-être sur lui un tempérament qui n’était pas le sien, mais en regardant ce tableau j’ai l’idée de quelqu’un qui prendrait beaucoup de plaisir à observer la vie telle qu’elle se donne quand plus personne n’y fait attention, quelqu’un qui refuserait de baisser la garde quand tout nous y invite et qui serait heureux de surprendre la concentration d’une femme ou la fatigue rêveuse d’un homme. Comme si la vie dans ce qu’elle avait de plus ordinaire n’en finissait jamais d’être étonnante, merveilleuse, et que ces instants là recelaient plus de promesses que n’importe quel évènement plus mouvementé.

En regardant ce Salon aux Trois Lampes j’ai l’impression que Vuillard s’applique à redonner toute son importance, sa beauté, à des moments qui nous apparaissent comme dans le creux de la vague. Le sentiment que cette peinture nous rappellerait un certain plaisir d’être au monde, de pouvoir observer la façon dont les intérieurs s’ordonnent, les couleurs se côtoient et les hommes se comportent. Or une fois que nous avons quitté le musée et que nous sommes de retour chez nous, le souvenir de cette toile tend à nous rendre les choses qui nous entourent plus présentes, comme si nous étions plus impliqués dans le monde et que notre regard avait trouvé une acuité nouvelle, parvenait à mieux voir ce que jusque là l’habitude nous cachait.

*

C'est un devoir que j'ai rendu l'an dernier, on devait décrire une expérience esthétique. Je l'ai écrit à la va-vite (comme toujours) et je n'ai pas eu une bonne note, mais je l'aimais bien.

Le sujet de cette toile d’Edouard Vuillard peinte en 1899 est assez banal : un salon, éclairé par trois lampes, où une femme (Misia Edwards en l’occurrence) est penchée sur son bureau tandis que son mari lit un livre à l’autre bout de la pièce; entre eux, un ami du couple se balance sur un rocking-chair.

Cependant le sentiment de familiarité que devrait légitimement nous inspirer l’ordinaire de cette scène cède, dans un premier temps, devant une impression poignante d’étrangeté : quelque chose ne va pas, il y a trop de meubles, d’objets, de tapisserie et de couleurs. L’atmosphère est saturée, presque irrespirable, si bien que l’on se trouve face à cette toile comme confronté à une phrase trop longue dont le sens, à l’origine pourtant évident, aurait fini par se perdre dans un déluge de mots. Ici l’aspect concret de ce que l’on voit menace toujours de s’évanouir dans la plus parfaite abstraction, comme si les humains et les objets pouvaient se dissoudre dans un tourbillon de taches colorées.

Ce trouble est augmenté par l’indistinction, d’ailleurs assez caractéristique chez Vuillard, des êtres et des choses, l’impression que la matière du décor est identique à celle des corps et que si les premiers ont l’air un peu figés les seconds sont susceptibles de se mettre à bouger : si le cou de Misia Edwards est un peu raide le rocking-chair nous semble sur le point de basculer.

Il nous faut donc un certain moment d’adaptation avant de percevoir le quotidien derrière l’étrange, pour comprendre avec quelle exactitude Vuillard est parvenu à saisir et retranscrire le calme des dimanches trop longs, ce moment où la présence des autres, y compris quand ils sont nos invités, nous est devenue si naturelle que l’on se sent libre de se consacrer à une occupation qui ne les concerne pas : c’est la posture relâchée de l’ami au centre du tableau, son regard vide et sa tête qui, sans le soutien de sa main, ne manquerait pas de s’écrouler. S’il se permet une telle attitude, c’est sans doute qu’il a conscience de n’être pas vu par les autres et, de fait : le mari est absorbé par sa lecture, Misia Edwards a la tête baissée.

Je ne connais rien du caractère d’Edouard Vuillard et je projette peut-être sur lui un tempérament qui n’était pas le sien, mais en regardant ce tableau j’ai l’idée de quelqu’un qui prendrait beaucoup de plaisir à observer la vie telle qu’elle se donne quand plus personne n’y fait attention, quelqu’un qui refuserait de baisser la garde quand tout nous y invite et qui serait heureux de surprendre la concentration d’une femme ou la fatigue rêveuse d’un homme. Comme si la vie dans ce qu’elle avait de plus ordinaire n’en finissait jamais d’être étonnante, merveilleuse, et que ces instants là recelaient plus de promesses que n’importe quel évènement plus mouvementé.

En regardant ce Salon aux Trois Lampes j’ai l’impression que Vuillard s’applique à redonner toute son importance, sa beauté, à des moments qui nous apparaissent comme dans le creux de la vague. Le sentiment que cette peinture nous rappellerait un certain plaisir d’être au monde, de pouvoir observer la façon dont les intérieurs s’ordonnent, les couleurs se côtoient et les hommes se comportent. Or une fois que nous avons quitté le musée et que nous sommes de retour chez nous, le souvenir de cette toile tend à nous rendre les choses qui nous entourent plus présentes, comme si nous étions plus impliqués dans le monde et que notre regard avait trouvé une acuité nouvelle, parvenait à mieux voir ce que jusque là l’habitude nous cachait.

*

C'est un devoir que j'ai rendu l'an dernier, on devait décrire une expérience esthétique. Je l'ai écrit à la va-vite (comme toujours) et je n'ai pas eu une bonne note, mais je l'aimais bien.

jeudi 14 août 2014

Hier j'ai re-noté tous les livres de Houellebecq sur senscritique; je leur avais d'abord attribué une note ridiculement basse en première, période durant laquelle je m'étais persuadée d'avoir aimé ses livres uniquement parce que je les avais lu trop jeune.

Au collège nous étions un petit groupe à l'avoir lu et Victoria m'avait raconté qu'en commençant les particules élémentaires elle avait eu ses règles pour la première fois, insinuant par-là que le rapport de cause à effet était indéniable. Comme si lire Houellebecq, par un miracle épatant, pouvait rendre plus adulte, plus femme.

Nous essayions d'imiter sa manière de fumer, en tenant la cigarette entre le majeur et l'annulaire, son parlé très lent, nous avions l'air idiotes. J'avais commencé mon sujet d'invention au brevet (celui sur le clochard, peut-être ceux qui l'ont eu s'en souviennent) par "dans la vie tout peut arriver, et surtout rien ". Il y avait aussi ce grand coffret inrocks qui trônait dans notre bibliothèque, avec sa tête en grand, comme ça, et ma mère disait qu'il était laid, je lui répondais "pas vraiment" en pensant pas du tout.

J'en parle parce que j'ai lu un article sur lui dans un de mes blogs favoris et repenser à cette époque m'attendrie.

Aussi mon année de troisième trouve un écho parfait dans celle de terminale, je ne peux plus revoir l'une sans songer à l'autre. J'avais relu Houellebecq à cause de Monsieur C., nous en parlions souvent, c'était un de nos sujets préférés, inépuisable.

Je voyais en lui une sorte de Houellebecq II, parce qu'il aimait Kraftwerk, Françoise Hardy et Neil Young, parce qu'il avait toujours l'air las et qu'il fumait trop; ils étaient dans mon esprit rigoureusement parallèle l'un à l'autre.

Monsieur C. m'a donc malgré lui réconcilié avec une partie de mon adolescence et Houellebecq I. Merveilleux.

*

Le tourisme de masse défigure Florence. Rectification : le tourisme de masse défigure absolument tout, mais en l'occurrence florence y est particulièrement sujette. Vraiment, c'est idiot, mais voir ces gens prendre en photo tout et n'importe quoi, se mouvoir bêtement d'un point A à un point B, persuadés de pouvoir faire ce qu'ils veulent, se tenir comme ils l'entendent parce qu'ils ne sont pas chez eux, m'ôte le plaisir d'être dans une des plus belles villes du monde.

Le tourisme n'est pas une solution, c'est un problème, un énorme problème qui rend le monde étroit, uniforme et laid.

*

Toujours très surprise de constater combien vivre, le quotidien, les petites choses, faire les courses, demander une place de musée, parler avec la caissière, surtout dans une langue qu'on ne maîtrise pas parfaitement, dépasser la peur de ne pas comprendre et celle de dire des bêtises, bref, combien tout cela demande un immense amour de soi, une confiance sereine en sa personne.

J'avais vu une interview, ou enfin je ne sais pas bien ce que c'était, mais disons une vidéo où Desplechin racontait une scène de Ma vie sexuelle, celle où la porte automatique refuse de s'ouvrir devant paul Dedalus. Desplechin disait, si ma mémoire est bonne, que Paul comprend à ce moment là à quel point il existe peu, qu'il n'existe même pas assez pour que cette porte le détecte. Alors il a sa thèse dans la main et il fait des grands gestes en espérant tout débloquer, il se dit peut-être la thèse, c'est un objet, peut-être qu'après tout elle existe plus que moi. Mais ça ne marche toujours pas. Finalement la porte s'ouvre avec le passage de trois jeunes filles qui ne se rendent compte de rien.

Je n'avais pas remarqué cette scène, je n'en avais pas gardé le souvenir, mais la manière dont Desplechin en parlait m'a beaucoup plue (l'impression que ses films sont toujours mieux quand il en parle que quand on les voit, de toute façon).

C'est un peu le sentiment que je me fais ces temps ci : j'ai l'impression d'être paul Dedalus devant cette porte qui refuse de s'ouvrir, et voir les gens vivre sans y prendre garde, faire naturellement tout ces petits gestes qui me semblent laborieux, m'épate assez.

Au collège nous étions un petit groupe à l'avoir lu et Victoria m'avait raconté qu'en commençant les particules élémentaires elle avait eu ses règles pour la première fois, insinuant par-là que le rapport de cause à effet était indéniable. Comme si lire Houellebecq, par un miracle épatant, pouvait rendre plus adulte, plus femme.

Nous essayions d'imiter sa manière de fumer, en tenant la cigarette entre le majeur et l'annulaire, son parlé très lent, nous avions l'air idiotes. J'avais commencé mon sujet d'invention au brevet (celui sur le clochard, peut-être ceux qui l'ont eu s'en souviennent) par "dans la vie tout peut arriver, et surtout rien ". Il y avait aussi ce grand coffret inrocks qui trônait dans notre bibliothèque, avec sa tête en grand, comme ça, et ma mère disait qu'il était laid, je lui répondais "pas vraiment" en pensant pas du tout.

J'en parle parce que j'ai lu un article sur lui dans un de mes blogs favoris et repenser à cette époque m'attendrie.

Aussi mon année de troisième trouve un écho parfait dans celle de terminale, je ne peux plus revoir l'une sans songer à l'autre. J'avais relu Houellebecq à cause de Monsieur C., nous en parlions souvent, c'était un de nos sujets préférés, inépuisable.

Je voyais en lui une sorte de Houellebecq II, parce qu'il aimait Kraftwerk, Françoise Hardy et Neil Young, parce qu'il avait toujours l'air las et qu'il fumait trop; ils étaient dans mon esprit rigoureusement parallèle l'un à l'autre.

Monsieur C. m'a donc malgré lui réconcilié avec une partie de mon adolescence et Houellebecq I. Merveilleux.

*

Le tourisme de masse défigure Florence. Rectification : le tourisme de masse défigure absolument tout, mais en l'occurrence florence y est particulièrement sujette. Vraiment, c'est idiot, mais voir ces gens prendre en photo tout et n'importe quoi, se mouvoir bêtement d'un point A à un point B, persuadés de pouvoir faire ce qu'ils veulent, se tenir comme ils l'entendent parce qu'ils ne sont pas chez eux, m'ôte le plaisir d'être dans une des plus belles villes du monde.

Le tourisme n'est pas une solution, c'est un problème, un énorme problème qui rend le monde étroit, uniforme et laid.

*

*

J'avais vu une interview, ou enfin je ne sais pas bien ce que c'était, mais disons une vidéo où Desplechin racontait une scène de Ma vie sexuelle, celle où la porte automatique refuse de s'ouvrir devant paul Dedalus. Desplechin disait, si ma mémoire est bonne, que Paul comprend à ce moment là à quel point il existe peu, qu'il n'existe même pas assez pour que cette porte le détecte. Alors il a sa thèse dans la main et il fait des grands gestes en espérant tout débloquer, il se dit peut-être la thèse, c'est un objet, peut-être qu'après tout elle existe plus que moi. Mais ça ne marche toujours pas. Finalement la porte s'ouvre avec le passage de trois jeunes filles qui ne se rendent compte de rien.

Je n'avais pas remarqué cette scène, je n'en avais pas gardé le souvenir, mais la manière dont Desplechin en parlait m'a beaucoup plue (l'impression que ses films sont toujours mieux quand il en parle que quand on les voit, de toute façon).

C'est un peu le sentiment que je me fais ces temps ci : j'ai l'impression d'être paul Dedalus devant cette porte qui refuse de s'ouvrir, et voir les gens vivre sans y prendre garde, faire naturellement tout ces petits gestes qui me semblent laborieux, m'épate assez.

jeudi 7 août 2014

J'étais tellement amoureuse de lui dans mon rêve qu'au réveil je n'étais plus sûre de l'être dans la réalité. Normalement c'est l'inverse: on rêve qu'on est amoureux de quelqu'un et le lendemain on se dit comme ça "et si c'était vrai ?" - preuve ultime que c'est déjà trop vrai pour qu'on puisse y faire quoique ce soit d'ailleurs; mais moi ce matin je me suis dit plutôt comme ça "et si ça n'était qu'un rêve ?".

*

Je voudrais pouvoir dire : ça y est, le délire est passé, je suis à nouveau capable de vivre sans penser constamment à cette personne dont le prénom ressemble joliment à une énorme faute de frappe, sans regarder Facebook toutes les cinq minutes pour vérifier qu'il n'y ait pas un signe de vie de sa part et sans constamment hésiter à publier n'importe quoi qui lui rappellerait a) mon existence, b) le fait que je sois en italie (il pourrait me demander comment ça se passe, par exemple) et c) qu'il doit m'envoyer son mémoire. Parce que son mémoire, entendons nous bien, même s'il ne ressemblait pas à Aleandro Rosi en plus beau, même si c'était le sosie de Mr Bean je mourrais d'envie de le lire - mais à ce moment là je n'aurais aucun scrupule à lui envoyer un message, ou dix ou mile, et sous la pression de mes relances incessantes il me l'aurait sans doute déjà fait parvenir. Triste mais vrai.

*

Dans un article précédent je me demandais ce que pouvais bien vouloir dire "manquer de réalisme" en matière de foot. J'ai depuis trouvé ce que ça voulait dire dans la vie. Quand tu rencontres ton idéal, qu'il n'en a rien à foutre de toi et que parallèlement tu plais à quelqu'un qui a objectivement tout pour te plaire, et qui d'ailleurs te plaisait il n'y a pas si longtemps mais dont tu te moques éperdument maintenant que tu es folle amoureuse de faute-de-frappe et qu'en fin de compte tu te retrouves seule comme une conne, on peut dire que dans ta vie, là, tu as singulièrement manqué de réalisme.

*

*

Être dans un tel état m'empêche de penser à florence et à la vie que j'y mène, de voir les autres qui m'entourent, les élèves, les profs, tous ceux avec qui je ne peux pas parler de mon état parce que je ne les connais pas assez. Or, c'est le seul sujet qui m'intéresse et ceux qui en sont exclus sont de fait comme hors de portée. Les problèmes, les issues, tu crois que je devrais faire ci ou ça... enfin finalement je ne fais rien et rien ne change. Aussi il y a cette possibilité semi ouverte, absolument pas raisonnable mais malgré tout existante, de partir à rome cette année et j'essaie toujours de savoir pourquoi je veux tellement partir, si c'est surtout pour lui autant rester à paris, si c'est pour autre chose nous pouvons l'envisager plus calmement. Mais tout se brouille toujours au moment de démêler les raisons.

jeudi 24 juillet 2014

Ramatou dit qu'avec Francescu ils avaient fini par m'appeler le fantôme, qu'elle est heureuse que je sois revenue et qu'entre nous finalement rien n'ait changé. Pour moi c'est plus qu'un soulagement, un véritable bonheur de les retrouver fidèles à mon souvenir, fous et drôles, tendres aussi. Nous pouvons encore nous confier les uns aux autres sans avoir l'impression de nous exhiber, en gardant toute notre pudeur; c'est ce qui me touche le plus quand je suis avec eux, cette juste mesure dans la parole conjugué à cette façon de faire très attention à ce que dit l'autre ou à ce qu'il tait. Je sais maintenant qu'ils resteront toujours mes amis.

*

Juillet a filé à toute allure et nous prévoyons en catastrophe quelques sorties, à calvi ou dans le cap, mais concilier nos emplois du temps semble souvent impossible, comme si au lieu d'être des étudiants en vacances nous étions des premiers ministres coincés par mille engagements.

J'ai du mal à croire qu'il ne me reste plus que cinq jours de travail et un peu plus d'une semaine avant de partir pour l'Italie. J'ai hâte et en même temps je dois avouer que Bastia ne m'a jamais semblé si agréable. Se retrouver à l'Albert, pour une glace à l'Idéal, sortir prendre sa pause au jardin suspendu de la citadelle, regarder Capraia et l'île d'Elbe, la mer, le port, la ville, profiter du silence peut rendre une journée réussie.

Au travail je me suis aussi fait des copains avec qui je rigole bien; nous nous sommes liés tout naturellement dès le premier jour et j'ai pensé : faire ma vie avec ces gens là me plairait, j'apprécierai qu'ils soient mes collègues, mes voisins ou pourquoi pas des amis, voire les trois à la fois. Si je reviens après mes études (ce que je suis résolument décidée à faire) c'est sans doute ce que, de fait, ils deviendront. Nous voulons tous vivre ici.

*

Je dis et pense beaucoup "nous". Pourtant je me souviens que quand j'étais petite mon cousin disait très souvent nous pour parler de sa bande du village et je trouvais ça insupportable, j'avais l'impression qu'en les incluant malgré eux dans ce cercle imaginaire il empiétait de force sur les autres. Surtout j'étais gênée à l'idée qu'ils puissent de leur côté ne jamais mettre mon cousin dans leur "nous" à eux tandis que pour lui leur unité ne faisait aucun doute. Peut-être que si ce souvenir me revenait plus souvent en mémoire j'emploierais moins facilement la première personne du pluriel.

*

Je sais que la question d'où l'on va faire sa vie n'a aucune importance pour la majorité des gens et que celle qu'elle revêt pour moi peut sembler démesurée, au point d'en devenir même un peu ridicule. Je vois bien que pour beaucoup ici et ailleurs se fondent dans une espèce de gros tas informe, qu'il n'y a donc aucun enjeux à choisir l'un ou l'autre. Et je trouve ça très triste.

*

Toujours ultra-méga-giga décidée à partir vivre un temps à Rome quand même.

*

Juillet a filé à toute allure et nous prévoyons en catastrophe quelques sorties, à calvi ou dans le cap, mais concilier nos emplois du temps semble souvent impossible, comme si au lieu d'être des étudiants en vacances nous étions des premiers ministres coincés par mille engagements.

J'ai du mal à croire qu'il ne me reste plus que cinq jours de travail et un peu plus d'une semaine avant de partir pour l'Italie. J'ai hâte et en même temps je dois avouer que Bastia ne m'a jamais semblé si agréable. Se retrouver à l'Albert, pour une glace à l'Idéal, sortir prendre sa pause au jardin suspendu de la citadelle, regarder Capraia et l'île d'Elbe, la mer, le port, la ville, profiter du silence peut rendre une journée réussie.

Au travail je me suis aussi fait des copains avec qui je rigole bien; nous nous sommes liés tout naturellement dès le premier jour et j'ai pensé : faire ma vie avec ces gens là me plairait, j'apprécierai qu'ils soient mes collègues, mes voisins ou pourquoi pas des amis, voire les trois à la fois. Si je reviens après mes études (ce que je suis résolument décidée à faire) c'est sans doute ce que, de fait, ils deviendront. Nous voulons tous vivre ici.

*

Je dis et pense beaucoup "nous". Pourtant je me souviens que quand j'étais petite mon cousin disait très souvent nous pour parler de sa bande du village et je trouvais ça insupportable, j'avais l'impression qu'en les incluant malgré eux dans ce cercle imaginaire il empiétait de force sur les autres. Surtout j'étais gênée à l'idée qu'ils puissent de leur côté ne jamais mettre mon cousin dans leur "nous" à eux tandis que pour lui leur unité ne faisait aucun doute. Peut-être que si ce souvenir me revenait plus souvent en mémoire j'emploierais moins facilement la première personne du pluriel.

*

Je sais que la question d'où l'on va faire sa vie n'a aucune importance pour la majorité des gens et que celle qu'elle revêt pour moi peut sembler démesurée, au point d'en devenir même un peu ridicule. Je vois bien que pour beaucoup ici et ailleurs se fondent dans une espèce de gros tas informe, qu'il n'y a donc aucun enjeux à choisir l'un ou l'autre. Et je trouve ça très triste.

*

S'ella si pudesse rivive

un'ora di a so giuventu',

vulerebbi vive, stasera,

l'ora di quella sera luntana

ch'eo ti vidi la prima volta,

Cità d'ogni core,

e a te, docile, m'abbandunai,

briacu da l'umida voce

di le to' centu funtane.

O' Roma cara, o' a miò cità,

si sempre quella?

O forse ancu tu si mutata

cum'ella mutò la miò stella?

Ma no, chi u teni sempre caru

quellu figliolu chi turno'

-Mill'anni era durata l'assenza!-

A u to senu callu e maternu,

da inquiete generazioni.

Toujours ultra-méga-giga décidée à partir vivre un temps à Rome quand même.

dimanche 6 juillet 2014

Un jour ma mère a demandé à mon père de se raser la moustache, il a répondu d'accord mais alors on se marie et on fait un enfant. Ma mère a dit ok. Plutôt avoir un enfant que sortir avec un moustachu. Ça j'invente mais ça m'a l'air plutôt réaliste, je la vois bien se dire ça.

Je crois qu'elle n'a jamais trouvé mon père assez cool pour elle. En même temps elle n'a jamais su qui il était, elle n'a jamais pris la mesure de l'immense fossé le séparant de tous les hommes qu'elle avait ou pourrait rencontrer dans sa vie. Elle a confondu son amour avec de la faiblesse, sa sagesse avec de la lâcheté et sa discrétion avec un manque de personnalité ou d'audace.

*

Une fois Victoria m'avait dit qu'elle n'aurait pas aimé avoir un père comme le mien parce qu'elle se serait quoiqu'elle fasse toujours sentie indigne d'être sa fille. C'était il y a longtemps, j'étais peut-être encore au collège mais ça m'avait tellement troublée que j'y repense encore souvent. Je me souviens lui avoir répondu qu'elle n'avait pas tout à fait tort.

*

*

En rentrant chez mes parents, en l'occurrence chez ma mère, quelque chose en moi se relâche si fort que c'en devient presque douloureux. Tandis que je reprends ici ma place d'enfant (d'ailleurs je sais que c'est une blague et qu'elle ne durera pas mais cela ne m'empêche jamais de faire comme si c'était vrai) cette tension propre à la vie autonome des étudiants, à nos petits tracas d'intendance, tout ça s'évanouit dans un confort mou, cotonneux. Cet appartement est comme un immense nuage sur lequel je roulerais du salon à la chambre, de la chambre à la véranda, de la véranda à la salle de bain, en m'enfonçant toujours plus profondément dans ce luxe paresseux.

*

Marre de voir des vielles de cinquante ans et plus habillées comme des putes des bois.

*

Gros mystère autour de l'expression "manquer de réalisme" en matière de foot, telle équipe a manqué de réalisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Des fois j'ai l'impression que les commentateurs l'emploient pour dire "manquer d'efficacité" mais d'autres c'est beaucoup moins évident. Si quelqu'un en sait plus qu'il me le dise.

Je crois qu'elle n'a jamais trouvé mon père assez cool pour elle. En même temps elle n'a jamais su qui il était, elle n'a jamais pris la mesure de l'immense fossé le séparant de tous les hommes qu'elle avait ou pourrait rencontrer dans sa vie. Elle a confondu son amour avec de la faiblesse, sa sagesse avec de la lâcheté et sa discrétion avec un manque de personnalité ou d'audace.

Je vois parfaitement quel genre d'hommes l'impressionnent en revanche : profondément idiots, vantards, qui a cinquante ans sortent aussi souvent qu'à vingt et dans les mêmes lieux que ceux moitié moins âgés qu'eux.

Je sais aussi qu'ils ne valent pas un tiers du quart de ce qu'est mon père, ni moralement, ni intellectuellement, mais ça ne me suffit pas. Je voudrais qu'elle comprenne que l'homme qu'elle a un jour eu la chance d'épouser est à la fois loin de ce qu'elle croyait et bien au-delà de ce vers quoi la médiocrité de ses goûts la pousse inexorablement. Je voudrais qu'elle regrette de l'avoir quitté, qu'elle s'en morde enfin les doigts, d'abord ce ne serait que justice et surtout parce que je déteste voir les perdants se prendre pour des vainqueurs. Quelque part l'idée que cet énorme malentendu sur l'issue du divorce de mes parents est à l'origine de beaucoup de mes disputes avec ma mère, du rejet radical qu'elle m'a si longtemps inspiré.

Je sais aussi qu'ils ne valent pas un tiers du quart de ce qu'est mon père, ni moralement, ni intellectuellement, mais ça ne me suffit pas. Je voudrais qu'elle comprenne que l'homme qu'elle a un jour eu la chance d'épouser est à la fois loin de ce qu'elle croyait et bien au-delà de ce vers quoi la médiocrité de ses goûts la pousse inexorablement. Je voudrais qu'elle regrette de l'avoir quitté, qu'elle s'en morde enfin les doigts, d'abord ce ne serait que justice et surtout parce que je déteste voir les perdants se prendre pour des vainqueurs. Quelque part l'idée que cet énorme malentendu sur l'issue du divorce de mes parents est à l'origine de beaucoup de mes disputes avec ma mère, du rejet radical qu'elle m'a si longtemps inspiré.

*

Une fois Victoria m'avait dit qu'elle n'aurait pas aimé avoir un père comme le mien parce qu'elle se serait quoiqu'elle fasse toujours sentie indigne d'être sa fille. C'était il y a longtemps, j'étais peut-être encore au collège mais ça m'avait tellement troublée que j'y repense encore souvent. Je me souviens lui avoir répondu qu'elle n'avait pas tout à fait tort.

*

*

En rentrant chez mes parents, en l'occurrence chez ma mère, quelque chose en moi se relâche si fort que c'en devient presque douloureux. Tandis que je reprends ici ma place d'enfant (d'ailleurs je sais que c'est une blague et qu'elle ne durera pas mais cela ne m'empêche jamais de faire comme si c'était vrai) cette tension propre à la vie autonome des étudiants, à nos petits tracas d'intendance, tout ça s'évanouit dans un confort mou, cotonneux. Cet appartement est comme un immense nuage sur lequel je roulerais du salon à la chambre, de la chambre à la véranda, de la véranda à la salle de bain, en m'enfonçant toujours plus profondément dans ce luxe paresseux.

*

Marre de voir des vielles de cinquante ans et plus habillées comme des putes des bois.

*

Gros mystère autour de l'expression "manquer de réalisme" en matière de foot, telle équipe a manqué de réalisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Des fois j'ai l'impression que les commentateurs l'emploient pour dire "manquer d'efficacité" mais d'autres c'est beaucoup moins évident. Si quelqu'un en sait plus qu'il me le dise.

vendredi 13 juin 2014

Avant de partir en voyage, ne serait-ce que pour une semaine, il faudrait se mettre d'accord sur ce que l'on entend par "visiter" une ville. Pour moi, la ville est la destination finale: une fois qu'on y est il n'y a plus qu'à se laisser porter, marcher beaucoup, sans définir au préalable un quelconque itinéraire (ce qui implique à la fois de manquer énormément de choses et d'en découvrir autant d'autres que les guides ne nous auraient jamais suggérées).

Je ne vois pas l'intérêt d'aller se planter devant la fontaine de Trevi en compagnie de centaines de touristes suant par tous les pores, d'essayer de se faufiler entre les badauds pour finalement se retrouver à la regarder derrière la grille qui l'encercle. Le plaisir qu'on peut y trouver, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'échappe.Ma mère c'est plutôt l'inverse, elle aime choisir son chemin des jours à l'avance, l'imprimer sur google maps et elle finit par se pavaner dans les rues à 500m à l'heure en s'arrêtant devant tous les magasins, comme si une paire de chaussures pouvait sérieusement concurrencer le spectacle permanent qu'offre Rome. Autant dire que l'on partait mal et ce séjour aurait sans doute été pour moi un calvaire si je n'avais pas très vite réussi à lui imposer mon rythme. Voilà, j'ai mené les choses à ma façon et tout s'est bien passé.

Maintenant que je suis rentrée je voudrais pouvoir parler de Rome. Je voudrais être capable d'expliquer pourquoi, au moment même où j'ai mis un pied hors de Fiuminicino (ou non, admettons que ç'eut été dans le taxi, en découvrant au loin le Palazzo della Civiltà Italiana), il m'est apparu comme une évidence que j'allais bientôt vivre ici. Et toute la semaine, où que j'aille, quoique je fasse, cette idée ne m'a plus quittée une seule seconde.

Pourtant je reste incapable de dire que Rome m'a plue, dans la mesure où ce que j'ai ressenti était bien au-delà du plaisir ou de l'agrément que l'on peut éprouver en allant dans une belle ville, c'était quelque chose de massif, pour tout dire d'un peu délirant et j'ai entrevu le dernier soir seulement ce que cela pouvait aussi avoir de rationnel, même si je n'arrive toujours pas à mettre des mots dessus.

*

Le dernier jour donc, ma mère est partie de son côté et moi du mien. Vers trois heure elle m'appelle pour me raconter qu'un jeune homme l'a reconnue et abordée Via del Boschetto, il l'avait vue à la télé et elle connaissait un peu son père, il n'était pas là pour les vacances mais étudiant à Rome. Elle a donc pris ses coordonnées, pensant qu'il pourrait toujours m'être utile, me donner des conseils pratiques pour m'inscrire à l'université ici.

À ce moment là je n'y vois ni plus ni moins qu'un signe amical du destin et, finalement, le soir, nous mangeons tous ensemble. Il est parti juste après le bac, il savait que la France c'était impossible, il avait eu le coup de foudre pour Rome pendant un voyage scolaire, il est donc là depuis cinq ans et maintenant il doit écrire son mémoire, "sur quoi ?" je demande, "l'irrédentisme fasciste". Alors là. Mais alors là. Quand j'ai entendu ça, j'ai juste eu l'impression qu'un gong venait de sonner à l'intérieur de ma boite crânienne. Je veux dire c'est pas comme si c'était un sujet qui m'intéressait énormément hein, c'est pas comme si j'avais dit à mon père il n'y a pas trois mois que ça me semblait idéal pour des recherches universitaires non plus. Décidément ça n'était plus un signe, c'était carrément une gifle du destin. Du reste cette dernière soirée était absolument parfaite et c'est en discutant avec lui que j'ai senti ce que mon besoin de partir en Italie pouvait avoir de rationnel, j'en reparlerais peut-être quand cela sera moins confus dans mon esprit.

*

*

J'ai validé mon semestre et donc mon année avec une moyenne bien loin d'être renversante mais qui m'a l'air incroyablement élevée au regard du non-travail fourni. Je suis soulagée, pour mes parents surtout et je voulais aussi le dire à Monsieur C. alors je suis descendue au lycée ce matin mais il n'était pas là, tant pis. Nous nous sommes vus déjà deux fois avant que je ne parte pour Rome, dix minutes à chaque fois, entre deux cours.

A des moments c'était terrible. Par exemple il me parlait d'un album qu'il avait écouté il y a quelque temps, il m'a dit "d'ailleurs je voulais t'en parler" l'air de penser ah bin tiens c'est drôle comme la vie fait bien les choses, et ce petit geste de sa main, l'inflexion dans le ton de sa voix, tout ça m'a convaincue qu'il pensait ce qu'il disait, que ça n'était pas juste une formule de politesse. Il avait vraiment dû vouloir m'en parler, donc il avait pensé à moi, donc des fois quand il écoutait des albums il se disait qu'il aurait apprécié que je sois encore là pour en discuter avec moi. J'ai été tellement secouée par cette remarque que j'ai oublié de quel album il me parlait.

Après on change de sujet et il me dit que Jack White, pas trop en solo mais avec les White Stripes, ça dégage vraiment quelque chose, il ajoute "je me souviens t'avais un peu tiqué quand je t'avais dit ça", il y a deux ans. Il se souvient d'une de mes réactions d'il y a deux ans. Deux ans ! J'ai ouvert des yeux ronds comme deux balles de tennis, j'en ai presque perdu une lentille tellement ça m'a hallucinée.

Et quand il me parle d'Alex Chilton et qu'il me dit "tu me mets Hook or Crook je deviens fou" je voulais tellement lui dire "non mais monsieur vraiment on a trop les même goûts moi aussi j'adore Alex Chilton, moi aussi je trouve l'album Like Flies on Sherbert incontournable" mais je suis restée comme une conne parce que j'avais trop de choses à lui dire et je ne savais plus par où commencer.

samedi 24 mai 2014

Les plans du chien c'est comme Stephanie de Monaco qui disait « les animaux sont des êtres humains comme les autres» sauf que Godard, lui, dirait quelque chose comme «les chiens sont des êtres humains mieux que les autres».

Je suis allée voir l’Adieu au Langage hier, à la séance de 9h à l’UGC des Halles, le type à côté de moi n’arrêtait pas de se tortiller sur son siège, je pense qu’il se disait quelque chose comme « ah ouais j’ai voulu faire mon snob, ah ouais j’ai voulu me taper le dernier godard comme ça de bon matin, ah ça m’apprendra, plus-jamais-ça, plus-jamais-jamais-jamais-jamais-ça ».

En sortant de là j’étais triste et je suis allée rendre un devoir au secrétariat (l’impression que ma vie se résume à rendre des devoirs, c’est dingue) et en récupérer au passage un autre qui m’offre ma première note humiliante de l’année. Oui, humiliante, de celles qui ne disent pas « ok tu t’es trompée ça arrive » mais « t’es conne ou bien ? ». Alors je suis rentrée chez moi et j’ai dormi. Il me reste deux partiels.

Je comprends Thomas quand il me dit en avoir marre d’être étudiant, vouloir un travail, des sous, un appartement de taille normale et j’ai l’impression que c’est comme mon carnet de santé qui prévoyait que je mesure 1m75 alors que je me suis arrêtée à 1m55 : tout me prédestinait, et c’est pareil pour lui d’ailleurs, à adorer les études supérieures et quelque part quelque chose foire, vraiment, et ça n’est pas la faute de l’université mais la mienne, la notre peut-être.

À part ça j’écoute Lo Stato Sociale. En boucle, exclusivement (non un peu l’Orso aussi), c’est grave. Je trouve ce groupe trop drôle, efficace, irrésistible et j’ai comme l’impression que mon appréciation est délirante mais enfin. Ça m’arrive souvent.

samedi 26 avril 2014

Des fois avec Laura on s'imagine qu'on quitte tout, la fac, Paris, la France, qu'on s'inscrit à l'università Pasquale Paoli, qu'on vit au village, qu'on se donne rendez-vous au bar chez Cécile ou sur le cours. À l'été et au printemps on irait faire tout plein de ballades et l'hiver, quand il neigera, quand il fera trop froid, elle viendra regarder des films à la petite maison, chez moi. Fantasme champêtre et romantique par excellence s'il en est, mais fantasme tenace malgré tout puisque omniprésent depuis notre départ, depuis toujours.

Cette idée qui nous frappe de temps à autre qu'une vie heureuse n'est possible que là-bas, que Paris ne nous plait qu'en théorie ou que l'agrément que l'on éprouve parfois à y vivre reste dérisoire au regard de ce que l'on manque. Ces moments là, quand on se promène au soleil, quand on boit un verre au Jardin du Palais Royal, on se dit qu'il fallait bien partir un jour de toute façon et que notre retour sera d'autant plus heureux que l'on sera restées longtemps ici.

*

La dernière fois que je suis rentrée nous fêtions la victoire des nationalistes aux municipales. Tout le monde était comme fou, les gens dansaient, chantaient, riaient, des personnes qui se connaissaient à peine se prenaient dans les bras les unes des autres et je me disais qu'abattre le mur de Berlin ne nous aurait pas rendus tellement moins fiers ni plus heureux.

C'était un instant parfait comme on en connait peu dans une vie, j'imagine, et j'étais comme ivre à la simple idée de pouvoir un jour le raconter à mes enfants. Leur dire : j'étais là, j'y ai participé et si un jour vous doutez d'avoir un peuple, quelque chose à quoi vous raccrocher et en quoi croire quoiqu'il arrive, n'oubliez jamais que des miracles pareils sont possibles.

Aussi ce soir là tout était beau, d'une beauté presque surnaturelle et j'aurais pu tomber amoureuse de n'importe qui. Je m'appliquais à regarder le visage d'hommes plus ou moins jeunes et je leur découvrais à tous un air de famille, dans la façon de sourire, la manière de lever les sourcils ou juste à cause d'une étincelle taquine dans le regard.

Puis je m'amusais à détailler l'"uniforme natio" (t-shirt noir, jean, chaussure de montagne/basket, doudoune north faith/veste stone island), je le trouvais incroyablement saillant chez tout un chacun et d'une classe inouïe en comparaison de ce à quoi mes yeux s'étaient habitués à Paris. Ça donnait à la foule un air cohérent, encore plus unie et compacte qu'elle ne l'était déjà. Mais nous avons fini par rentrer et j'ai dû terminer dans la nuit un commentaire que je devais rendre le lendemain.

*

Le lendemain matin, donc, j'ai repris l'avion à l'aube et je suis retournée à la fac. Les cours me fatiguent, je voudrais n'avoir rien à lire, rien à faire et que les profs se taisent. Pouvoir penser tranquillement, en suivant ma pente, avoir le temps de me consacrer à ce qui m'intéresse et arrêter d'être effrayée à l'idée d'échouer. Je me souviens aussi avec beaucoup de nostalgie du temps où je m'imaginais avoir des facilités et où je croyais qu'il me suffirait de claquer des doigts pour que tout me réussisse, absolument tout. Je voudrais retrouver cette confiance en mes capacités intellectuelles qui semblent s'être totalement évaporée au fil de l'année, à force de notes moyennes (pas dégueulasses, juste moyennes) et de petits découragements.

Inscription à :

Articles (Atom)