En prenant quelques photos du village avec mon iphone je remarque qu'elles pêchent souvent par excès de fidélité au réel. Les couleurs et la lumière y sont sans doute les bonnes mais ce ne sont pas celles que j'attendais, qu'il me semblait avoir vues. Il y a ce désir de faire apparaître nos sensations du moment, quelque chose qui rappelle le bruit de la fontaine, le chant des oiseaux ou notre joie d'être là à cet instant précis qui reste insatisfait devant la qualité objective de l'image.

Pour des raisons pratiques j'ai passé toutes mes vacances au village de ma mère, délaissant complètement celui de mon père où je n'allais jamais qu'à contre-coeur, parce qu'il fallait bien voir ma grand-mère. Je n'y ai presque aucun souvenir, si ce n'est quelques après-midi par-ci par-là, ma grand-mère m'offrant des petits princes, mon père m'apprenant à tirer dans l'arrière-cour et un sentiment de gêne diffus devant cet espace qui se refusait à moi, dont je comprenais mal les codes, qui est parent avec qui, qui est ami avec qui, qui est de la famille ou qui ne l'est pas ; j'étais aussi impressionnée par la hauteur des châtaigniers, l'abondance des fougères, des rivières, toutes ces choses inexistantes au village de ma mère et qui m'étouffaient au point de les décréter laides et sans intérêt dans l'espoir de mieux les oublier. Cette année pourtant j'ai ressenti le besoin d'y retourner. Nous allons dans la maison de mon arrière grand-père que plus personne n'a habitée après lui et qui tombe doucement en ruine, comme celle de ma grand-mère d'ailleurs, quoiqu'un peu moins vite peut-être.

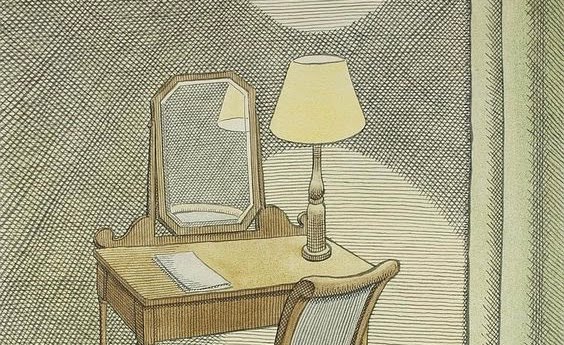

Je contemple longtemps ces objets qu'on a posé là sans y prendre garde et dont la place est restée la même depuis la disparition de mon grand-père ; on dirait que les morts successives ont fixé par à-coups le fruit de la spontanéité et qu'y toucher, les changer de place, c'est effacer un peu les vies dont ils témoignent : je laisse à mon père cette lourde responsabilité.

Quand mon père me raconte ses souvenirs il parle d'un monde qui aujourd'hui n'existe plus : son grand-père qui faisait le tour du canton à cheval en costume blanc, "comme un seigneur de la pampa", la première fois qu'il a vu un hélicoptère, ses parents qui le laissaient en short même en hiver (jusqu'à ses 10 ans) pour le rendre plus fort, cette fois où il avait tué une poule au pistolet par mégarde, et ces histoires qu'on lui a racontées et dont je serai à mon tour garante après sa mort. C'est si loin de nos conditions de vie actuelles et pourtant si proche dans le temps qu'on a du mal à y croire, comme quand on voit des tribues amazoniennes à la télé : on trouve ça beau mais on se sait incapable de vivre comme eux parce que trop habitués à notre petit confort, on a tellement de mal à comprendre comment ils y arrivent qu'on se demande s'ils sont faits comme nous.